【编者按】咖啡是西方符号的索引,在某种程度上来说,东方人热爱咖啡是一种文化上的背叛,然而却有无数东方人为这种饮品所迷惑,咖啡相当于是一种流质的香烟,用咖啡因去滋润神经,会在身体内部唤起无名的激情。咖啡,或许是一剂意识形态的春药。

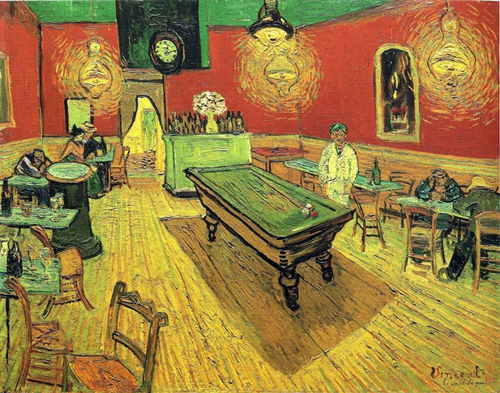

梵高画作《夜间咖啡馆》

梵高画作《夜间咖啡馆》文/新浪专栏 文化谭 朱大可

在文革期间,咖啡、奶油和面包的三位一体,构成了西方腐败意识形态的象征。它隐含着腐化、奢靡、纵欲和背叛的语义。它是清教主义政治的反面记号,标识着有罪的生活方式。但革命旗手江青本人却是“资产阶级咖啡”的最大拥趸,她在中南海垄断了饮用咖啡的权力。越过书桌上等待批阅的红色简报,中国第一夫人的口唇,与色泽细腻的瓷杯秘密碰撞,发出低低的赞叹。这是实施咖啡独裁的历史性时刻。咖啡背弃大众,跟最高权力发生了苟合。

数年之后,还是小资少年的我,从一种叫做“烟纸店”的小商铺里买回了“咖啡茶”――一种劣质咖啡和白糖混合成的块状物。我把糖块放在医用消毒锅里煎煮,然后与同学一起傻笑着,用玻璃杯品啜它的滋味。这是文革后期生活管制逐步放宽的结果。由于马克思和列宁都是咖啡的顾客,这种饮品在严打之后获得了解放。但它其说是咖啡,不如说是某种可笑的工业代用品,散发出恶劣的甜腻气味。尽管如此,被禁忌的“咖啡”还是卷土重来了。

咖啡是西方符号的索引,或是庞大西方文本的一个柔软碎片。饮者指望从那里感知到外部文明的气息。喝咖啡是一次文化背叛,但同时也是一种身体欲望的表达。在整个青春期里,我都被这种饮品所迷惑。那些被碾碎了的植物果实的粉末,融解在水里,成为一种深褐色的液体,散发出难以言喻的香气。它是流质的香烟,用咖啡因去滋润神经,在身体内部唤起无名的激情。它是意识形态春药,养育着一代文化囚徒的反叛信念。

一部跟咖啡有关的电视纪录片给我留下了深刻的印象。有位上海“老克腊”(一种对殖民地文化具有宗教式崇拜的群体),为了守望着家族的房产,终身没有结婚。他是那种献身型守望者,自愿被囚禁在海外家族赋予的使命里。大规模城市改造运动掀起时,他的小洋房被判处了死刑。就在遭拆除的前夕,“老克腊”为自己冲了杯速溶咖啡,在小楼里熬过最后一夜。咖啡是他用以自我劝慰的唯一事物。固执的摄影机始终跟随着他。当黎明的光线在屋里缓缓升起时,他的眼里满含着泪水。这是混合着咖啡溶液的眼泪,也是他留给观众的最后的台词。

进口速溶咖啡曾经统治了整个八十年代。由于掺入了部分代用品,“雀巢”的香气在冲泡过程中转瞬即逝,只剩下一种发酸的不良滋味。它是劣质化的西方意象,却成为新经济的支柱,也是人们展开殖民主义怀旧和西方想象的镜像。与此同时,咖啡馆开始大规模繁殖,向顾客兜售价格昂贵的速溶咖啡和西方情调。茶叶遭到冷遇,喝咖啡则成为一种现代化仪式,暗示着与旧生活方式的诀别。

只有在西方,咖啡的劝慰性才能还原到质朴的状态。在悉尼的八年里,咖啡几乎成了我的主要日常伴侣。午休时分,我喜欢到办公楼下的咖啡馆,花两块钱要一杯咖啡,坐在街边的露台上慢饮,四周是穿梭不息的美女和蔚蓝如云的兰花楹。夏季的黄昏,我会驱车去海滩游泳,然后在附近的咖啡馆里小坐,孤寂地眺望逐渐发黑的南太平洋夜空。被海水洗涤过的肌肤变得凉滑细腻。咖啡的暖流缓缓穿越我的身体。咖啡因像一种变异的酒精,点燃了血液,令它在路灯下燃烧起来,并在身体内留下了隐秘的记号。而我洞察了发生在我里面的事变。

这种咖啡话语的语义是在不断转换的。盛夏以来,学校放假无事,我常跟几位住得近的朋友去南方商城的“星巴克”闲坐,喝上一杯“摩卡”或“卡布基诺”,用吸管抽取奶沫、咖啡液和沉淀杯底的糖粒,一边谈论符号学、解构主义和能指的危机。这种清谈里混合着咖啡的感官愉悦和形而上的快感。咖啡是顾客自己从料理台上端走的,小圆桌和木椅可以任意组合,这些自由因素改变了消费者与咖啡馆的关系,令整个空间洋溢着舒适自如的气息。小室里坐满了成对的情侣、沙龙群聚者和单身的读书人。他们的表情和姿态都很松弛,周身沐浴着咖啡的光辉。一个侍应生向我们的邻桌走来,拾掇着那些用过的杯子。他举止娴熟,但眼神漠然。在这个公共空间里,他是唯一的外人。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)