汤一介说:“一个学者到了晚年的时候,要出非常多新的思想是有点困难。因此我考虑做一些带有资料性又有用的东西,就选择了《儒藏》工作。同时,我有机会更多地接触儒家的著作。”

文/李怀宇

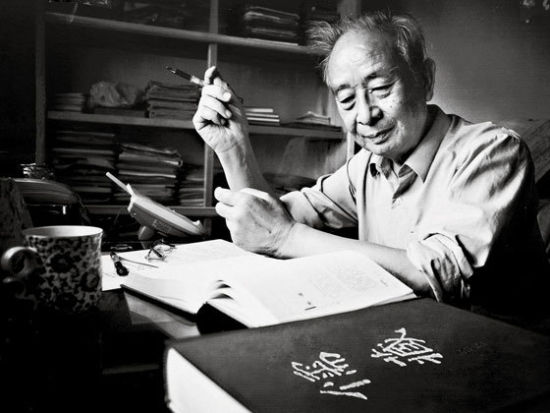

2007年3月,汤一介先生刚过了八十岁。我到了北京后和他通电话,深为他的儒雅气息所感染,脱口而出:“汤先生,我们做个采访吧!”汤先生爽快地答应了,并约好几天后见面的时间。当我到北京大学朗润园汤家的楼下,按了门铃,竟没回应,再打电话,也没人接。我随即给汤先生的至友庞朴先生打了电话,庞先生说,如果汤家没人,汤先生夫妇可能是到郊外的另一个地方去小住了。于是,我写了一张字条并留下手机号码,放在汤家的信箱,信步从北大到圆明园去逛了一个下午。

这一代出不了大师

几天后,我接到汤先生的电话,彼此互相道歉,都说自己记错了时间。我提到3月15日刚在陈乐民和资中筠夫妇家谈得很畅快,建议汤先生和乐黛云老师一起接受我的访问。汤先生说:“我们和陈乐民、资中筠夫妇是好朋友,好久没有见面了。”电话里听到他跟乐黛云老师商量了几句,马上就听到乐老师爽朗的笑声。3月17日,我如约来到他们家。汤一介理性,乐黛云感性,张弛之间形成有趣的组合。两人的谈话风格迥然不同,乐黛云健谈,但在访谈中主动让丈夫多讲一点,只在适当的时候补充。

汤一介提到自己刚刚度过八十岁生日:“我一生走过来也不大容易,很多运动。八十岁时我讲了三点:第一点,我做一个哲学家的基础不够,中外基础都不够。我虽然考虑一些问题,但所有这些问题我都没有做完。第二点,做中国哲学一定要对西方哲学有非常好的了解,才能做好,因为这样才有一个很好的参照系,特别是现在这个全球化的时代。第三点,现在做《儒藏》,对我也是一个考验,因为我原来是做哲学的,不是做古籍整理的,所以我现在是非常小心,战战兢兢地来做。”

回忆北京大学当年的学风,胡适、汤用彤、冯友兰、金岳霖、沈从文一代的风采恍如隔世。再结合当下的学风,汤一介有感而发:“他们的基础比我们后来的好得多。像我父亲这一代小时候读私塾,背了四书五经的,然后又到国外去待了五六年甚至更长的时间,对西方当时的学术思想都非常清楚,所以这两方面基础比我们好得多。我们没有原来背四书五经的国学基础,因为我们是新式学堂出来的,又没有机会到国外待五六年。他们这两个基础都比我们好,所以做出成绩来。我们这一代包括下一代再下一代都没有机会,现在出去留学的人可以在国外待五六年甚至更长时间,但是他们国学基础并不好。研究外国的东西研究得再好,也不会比外国人自己研究的更好,可是研究中国的东西,基础又不够,大师还是出不来。”

他们夫妇视野很开阔,曾多次到海外学术交流,也十分关注海外学者。汤一介说起从杨联陞到余英时、林毓生、张灏、杜维明等学者,交往的故事中,依稀有老北大的做派。

乐黛云介绍夫妇的生活习惯:上午做工作,然后一起散步,下午接待各种各样的人。当时她还在北外招了几个研究生。汤一介则致力《儒藏》的工作。

2011年4月,得知汤一介先生主持的《儒藏》出版后,我打了一个电话到汤先生家道贺,电话竟不通。我随即打电话到北大哲学系,哲学系老师说,汤家最近怕电话干扰,为了汤先生身体考虑,把电话停了。我便给乐黛云老师写了一个电邮,希望就《儒藏》一事给汤先生做个电话采访。乐老师即回信:“老汤说很愿意和你谈,但他最近有病,希望你15日后再联系。”随后告诉了他们家的新电话。不久又来一信:“老汤说,他最近先将一些材料寄给你,请你先看一下,5月8日我们从乡下回来再约谈好吗?他最近心肾都不大好,医嘱静养,还望见谅。”并托学生给我快递了厚厚一批关于《儒藏》的材料。

2011年5月12日,我和汤一介先生通电话,感觉他的思路清晰,对《儒藏》的问题胸有成竹,颇有出口成章之妙。一个小时的通话,整理出来便是洋洋洒洒六七千字。以后再也没有机会跟汤先生电话长谈,一般都和乐黛云老师通电邮,她的签名常是简洁的“汤、乐”。

2014年9月9日,汤一介先生逝世。

让父亲汤用彤伤心的革命婚礼

汤一介的父亲汤用彤是著名学者,曾任北京大学副校长。1947年,汤一介进入北京大学哲学系,1948年,乐黛云进入北京大学中文系。汤一介1946年进入北大先修班,1947年才进哲学系,在学习的同时也参加学生运动。1946年底,沈崇事件发生。他说:“先修班有个国文课,两个班合并上课,沈崇是跟我一个班上课。但是我不认识她,她也不会认识我。”

我问:“沈崇事件在当时是怎么回事?”汤一介说:“她是北大的学生,‘沈崇事件’应该说是大规模的学生运动的导火线。她被美国兵强奸了,因为她是我们北大四院的学生,我们就非常气愤,动员起来向美国抗议,当然是地下党组织的,没有问题。我们开始游行,慢慢地各个学校都参加了。那些美国兵是驻扎在东单广场那一带,我们就集中在东单广场,要求美国兵撤出中国。就是从那开始大规模运动了。我们四院的学生就把美国的国歌变成了反对美国的歌曲了。1947年元旦,胡适给我父亲写了一封信,他要到南京去,说沈崇事件已经决定由法律来解决。这封信正好是我看到了,因为我父亲当然不会给我看这封信,我偷看以后,赶紧找了一个会拍照的同学拍下来,所以这封信就保存下来。”

1948年,乐黛云在贵州考取了好几个大学,可是她只想读北大。她父亲不愿意她北上,以为将来的局面是以长江为界,南北分治,如果她在南京的中央大学读书,回家方便一点。而乐黛云向往革命,搭上运盐的“黄鱼”车,从贵阳到柳州,再从柳州坐火车一路北上,唱着《解放区的天》一类歌曲到了北大。

在如火如荼的运动中,汤一介和乐黛云都积极参与,从相识而相爱。

汤一介回忆:“我觉得关系更密切的时候可能跟抗美援朝有关系。当时朝鲜那边打起来,因为我们都是团干部了,团中央号召团员干部参军,我们就带头组织了好几个同学给团中央书记写了一封信,说我们要参军打美国佬。我们是爱国主义观念非常强的青年。这时候关系就更接近了。她是做北大抗美援朝的小报编辑,每天要出小报,我是组织学生队伍到街头去宣传。她可能不记得了,我的办公室离她的办公室并不远,我常常跑到编小报的办公室去看她。她是很忙很忙,没多少时间理我。”

乐黛云马上接话:“你这说得不太准确。我觉得更早一点,就是1950年的五六月间,派我代表北京市的学生到捷克去开世界学生大会。当然我们原来相处就比较好的,去之前就促进了我们关系的发展。我过两天要走了,有一天晚上他带了他家里的很多唱片,就在我们总支办公室放了柴可夫斯基的音乐,我很喜欢,他也很喜欢。听了一夜,听到天亮的时候,我们当时在红楼靠街的一面,就听见手推车卖东西的声音,才知道天亮了。我们什么都没说,反正是听了一夜的音乐,也没有别的什么,我不知道他怎么样,我已经有以心相许的感觉。后来到了捷克,团的领导要我们留下,去上莫斯科大学,我的俄文还可以,可是他们怎么说,我也不愿意留,当然一方面我是怕在那个地方老是搞政治,另外觉得有那么一个人在那儿等我,我怎么能不回去呢?”汤一介说:“我也怕你不回来!”

1952年9月13日,乐黛云一毕业就和汤一介结婚,请了还没有离校的同班学生参加他们的新式婚礼。乐黛云说:“当时的想法就是所有的同学都来参加我的婚礼,大家毕业后还没走散。”汤一介则说:“她希望她班上的同学都能参加她的婚礼。我们是9月13日结婚的,这个日子并不好,因为林彪是9月13日掉下去的。”

婚礼就在汤家的院子里,大家吃点糖和水果。婚礼上,乐黛云发表了一番充满革命豪情的讲话。汤一介说:“她在会上发表的讲话,应该说是非常糟糕的。”乐黛云说:“那时候很革命嘛,我的左倾幼稚病特别严重。什么都以革命为上,我说:我最重要的是要和你们这个资产阶级家庭划清界限,我到了你们家,一定不会被资产阶级腐蚀的。他父亲脾气挺好的,什么话也没说,他妈妈也是什么话没说,他们脾气好得不得了,而且是特别仁厚的人。一般人都觉得这个媳妇怎么这么野?他们没有,他妈妈一直对我都很好。”

第二天,汤用彤觉得长子结婚应该宴请亲朋,就在一个比较高级的餐馆请了两桌客。可是,汤一介和乐黛云并没有参加,他们觉得这是和资产阶级划清界限的第一步。乐黛云回忆:“当时我们觉得不去,就是划清界限的第一步,如果去了就是投降。后来对这件事情我一直非常后悔,很不应该,很伤老人的心。他们很看重这些东西,可是我们一点不体会他们的感情。这是很不对的。太傻了!”

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)