【编者按】现今,所有俄罗斯15岁左右的孩子都要学《战争与和平》,这是国家教学大纲的内容。在俄罗斯学校的课堂上,对托尔斯泰作品的理解,至今也没有跳出强烈意识形态色彩的评价范畴,以至托尔斯泰之于俄罗斯,就像鲁迅之于中国,看似有着无处不在的影响力,但扮演的却通常是一个缺乏亲和力,似乎也不怎么讨人喜欢的形象。

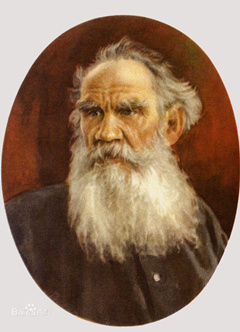

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰文/新浪专栏 文化谭 傅小平

假如托尔斯泰来过中国

列夫•托尔斯泰“来到”中国,自然会引发这样的追问:假如他在有生之年来到中国,会与中国文化发生怎样激烈的碰撞?这种碰撞又会对他的思想和创作产生何种深刻的影响?

当然,这只是假设。我们唯一可以确定的是,托尔斯泰虽然没来过中国,但他在生命的晚年对中国文化表现出浓厚的兴趣,曾孜孜以求地阅读孔孟及墨子等中国古代哲人的著作,还曾亲自翻译过《老子》的部分篇章,并撰写了《中国经典》一书介绍中国古典哲学。此次于中国国家博物馆新馆举行的“托尔斯泰与他的时代”大型主题展览特辟“中国”单元,展出民国政治人物,当时留学圣彼得堡的张庆桐致托尔斯泰的信,及托尔斯泰致曾任教于北京大学,人称“文坛怪杰”的学者辜鸿铭的信,就是托尔斯泰与中国文化相互影响的佐证。

事实上,托尔斯泰已经成了中国、乃至世界几代读者共同的文学记忆。四年前,托尔斯泰逝世一百周年,世界各地纷纷举行纪念活动。他的作品如《战争与和平》等重新出版。人们对托尔斯泰的兴趣,更甚于百年前,就连古巴与墨西哥这些文化气息相对薄弱的国家,也为托尔斯泰举办专题书展。同时,一部由俄罗斯、英国和德国三国合拍,描写托尔斯泰晚年生活的电影《最后一站》,于当年1月在英国首映,克里斯托弗•普卢默和海伦•米伦的精彩演绎,“留驻”了托尔斯泰一生中颇不平凡的最后两年的时光。而作为国家博物馆新馆承办的首个以世界文化巨人为展示对象的大型展览,也是以托尔斯泰为主题的规模最大的海外展览,此次大展某种意义上,也可以说是中国给予这位伟大作家的最高礼遇。

相比之下,俄罗斯似乎并没有特别待见这位大作家。尽管位于车臣共和国谢尔科夫斯基地区的托尔斯泰博物馆,在荒废多年之后,于托尔斯泰逝世百年纪念日前夕重新开馆,但克里姆林宫并没有在同日举办任何纪念托尔斯泰逝世的重大活动,时任总理普京也没有在他的讲话中提到过托尔斯泰的名字。托尔斯泰似乎无迹可寻。

托尔斯泰的危机岁月

看似一种巧合。此次展览在非常重要的“探寻”单元,展现了经历创作危机的托尔斯泰的思想转变。观众会看到包括托尔斯泰的护身圣像、托尔斯泰式衬衫及小说《复活》的手稿等在内的珍贵展品。有意思的是,近年研究、展现托尔斯泰的文字、影像,也不约而同选择了聚焦托尔斯泰的“危机”岁月。人们试图对托尔斯泰晚年为何选择从家里突然出走,做出种种解释。

托尔斯泰与夫人索菲娅之间的恩怨纠葛,也随之浮出水面,成为世人争论的重要话题。时光退回到19世纪80年代,在直面俄罗斯贫富差距悬殊的社会现状时,托尔斯泰精神上感到非常的痛苦,并对自己的作品产生了一种“羞于提起”的否定与厌恶。甚而至于,他对靠自己作品赢得版权以及对私有财产、贵族生活产生了罪恶感。在中年信仰危机之后,他皈依基督,并领会基督之爱,发展为“托尔斯泰主义”。

他不仅开始尝试平民的生活方式:戒烟、戒酒、素食,还参加劈柴、生炉子、修鞋、耕地等各种体力劳动,他还要求放弃自己的土地……然而,托尔斯泰家庭的成员几乎全靠这些收入维持,这自然引来了索菲娅这个家庭管理者的强烈不满和坚决反对。同时,他也遭受到来自儿女们的异样的眼光。托尔斯泰的儿子谢尔盖写道:“这个人——一个拥有土地的地主和文学家——已经死去了,取代他而诞生的是一个崭新的人……我母亲不赞同父亲对财产所有权的否定态度。相反,她继续认为儿孙们越富有越好。”他的女儿塔妮娅也说:“在家里,我们是按照一定传统在一定的社会气候中被培养长大的。我们无法追随他走新的人生之路。”

夫妇俩晚年生活中的矛盾与冲突,由此渐趋白热化。以致托尔斯泰临死前立遗嘱要偷偷摸摸地进行,因他要在遗嘱中把他全部著作的收入以及从稿费存款中得到的利息统统捐献给全人类。托尔斯泰甚至把离家出走看成是一种解脱,是对灵魂安宁的追求。但,这并非出于夫妇俩纯粹的个性冲突,或是感情上的不和。与托尔斯泰交往甚笃的前苏联文豪高尔基,就在文章中几次说到,索菲娅是多情的托尔斯泰几十年里唯一的妻子。也就是说,他们彼此之间,仍然有一根线牵连着,这根线应当是爱情。在托尔斯泰的日记里,常常有对索菲娅种种行为谅解的话,他也认为索菲娅的行为是因为爱。而索菲娅,在她成了许多人的指责对象后,在她也自认为对托尔斯泰出走负有责任后,临终之时,她仍然对孩子们说:“我要告诉你们……我爱他,整整爱了他一辈子,我始终是他一个忠实的妻子。”

从根本上说,托尔斯泰生活的悲剧根源于他与妻子的信仰和生活观的截然不同。这种悲剧或许自他们结婚前夕,就已经埋下了“祸根”。1862年,托尔斯泰向索菲娅求婚:“如果我不再表白,我将开枪自杀。”这时,托尔斯泰34岁,正度过了他放荡的青年期。索菲娅18岁,聪明热情,对爱情充满了美妙的狂想。然而,在结婚前夕,她受到了当头一击——托尔斯泰出于一种“诚实”与“忏悔”的道德动机,把他的全部日记拿给索妮亚过目。说谎、乱交、嫖妓、酗酒,婚前与农妇阿克辛雅疯狂情爱,并生下私生子……一个男人对其放荡史的坦白,带来的是一个女人对爱情的绝望幻灭!

然而,他们婚后的生活,在很长时间里,依然可以称得上是幸福。从19岁开始,索菲娅一共为托尔斯泰生育了13个孩子,并加3次流产。她出色地尽着自己为人妇、为人母的角色,并才干出众,打理雅斯纳亚庄园,使其财产收入较原先增加四倍。正是在她的精心呵护下,托尔斯泰得静心写作。而且,她还每夜挑灯抄写托尔斯泰的文稿,正是在她不厌其烦、无比繁冗的誊写后,诞生了《战争与和平》《安娜•卡列尼娜》等巨著。无怪乎,尽管对索菲娅没有好的印象,高尔基还是止不住感叹:“做列夫•托尔斯泰的唯一的亲密友人,做他的妻子,做他的许多孩子的母亲,做他的家庭主妇,这的确是一个很艰难而责任繁重的任务。”高尔基还为索菲娅鸣不平道:“那个女人跟一个富于独创性、而又烦躁不安到极点的大艺术家在一块生活了五十年的难堪的漫长岁月……而眼下,人们只有在高兴毁谤她的时候才记起她来。”

列夫•托尔斯泰与他的夫人索菲娅•托尔斯泰娅

列夫•托尔斯泰与他的夫人索菲娅•托尔斯泰娅需要指出的是,托尔斯泰经历的剧烈的精神冲突,诚如前苏联思想家巴赫金所说,不应视作他个人生活的事件,因为这种转变是由复杂的社会经济和意识形态过程所积聚、所促成的。在写作《安娜•卡列尼娜》的过程中,托尔斯泰就曾经在一张纸上记录了他要探索的六个“不明白的问题”:为什么要生?我的生存以及所有别的人的生存的原因何在?我的生存和别人的生存有何目的?我内心里感觉到的善与恶的分离有何意义,为什么会有这种分离?我该怎样生活?死是什么——我如何才能拯救自己?在小说里,托尔斯泰通过列文这个具有很强自传色彩的人物,表达了他被这些问题困扰的精神状态和苦苦求索。

从某种程度上说,《安娜•卡列尼娜》也成了托尔斯泰一生中的一个重大节点。有人打了这么一个比方:如果说,《战争与和平》中的主要人物在道德上是健全的,他们能够主宰自己的内心冲突;《安娜•卡列尼娜》则是悲观主义的,它的人物的内心冲突往往得不到解决。此后,相当长时间内,托尔斯泰基本上放弃了小说的写作,而是像小说中的列文一样,最终走向了“福音书”。据说,在他的写字桌上一度除了《圣经》和神学论文之外,竟别无他物。

这种思想的转向,给他自己,也给他的追随者带来了很大的困扰。严格说来,托尔斯泰并没有形成自己独立的思想体系。当他孜孜不倦地探索真理时,他是竭力在一个知识不完备、人类不完美的世界上寻求绝对的真理。其结果是,他的不愿妥协,他对于获得彻底的理性解释的强求,往往使他把理论推到荒谬的地步。他晚年的合理身份也更像是一位没有具体信仰的神学家,连他本人也在《忏悔录》感叹道:“我生活在这个世界已有五十年,除了十四五年童年时代之外,我有三十五年都是个虚无主义者,这是按这个词的本意来说的:既非社会主义者,又非革命者;虚无主义者,这就是说:毫无信念。”

同样,尽管没有人怀疑托尔斯泰小说的伟大,但与前辈的果戈理、同时代的陀思妥耶夫斯基,乃至其后的契诃夫相比,在写作艺术上,当属他对后世的影响最小。究其因,或许在于他的不可重复和难以模仿。在谈到托尔斯泰的叙事艺术时,作家格非说,托尔斯泰从不屑于玩弄叙事上的小花招,也不热衷所谓的‘形式感’,更不会去追求什么别出心裁的叙述风格。他的形式自然而优美,叙事雍容大度,气派不凡,即便他很少人为地设置什么叙事圈套,情节的悬念,但他的作品自始至终都充满了紧张感;他的语言不事雕琢、简洁朴实但却优雅而不失分寸。“所有上述这些特征,都是伟大才华的标志,说它是浑然天成,也不为过。”

确如其言,托尔斯泰的伟大才华,使得他的创作总能超越其思想的局限。在晚年的代表作《复活》里,托尔斯泰一开始就主题先行,甚至挑战式地强调自己作品中每一细节、每一词语的倾向性。但即便如此,他亦能做到如巴赫金所言,不为明确的社会思想命题所拘囿,不使那生动具体的生活变得死气沉沉、枯燥无味,并最终把这部名著锤炼成了社会思想小说的典范。

时过境迁,俄罗斯作家的书写方式发生了很大的改变,但托尔斯泰式对现实生活的永恒关注、对人生终极问题的执著探求以及深刻的人道主义和救赎意识,依然在他们身上得以传承。而新一代作家即使走得太远,他们的创作理念和艺术追求里,也依然有着托尔斯泰包罗万象的史诗性巨著《战争与和平》的回响。

他很伟大 但不时髦

临去世前十日,亦即1910年10月28日,托尔斯泰离家出走,随身带着陀思妥耶夫斯基的名著《卡拉马佐夫兄弟》。此前,他已经快速读完了该书的第一卷,他之所以随身携带,或许表明了他打算继续阅读,或是重新阅读。本次展览有一个场景,即重现了托尔斯泰晚年岁月里这动人的一幕。

的确,托尔斯泰的文学篇章里,总是少不了陀思妥耶夫斯基的“陪伴”。两位作家生前或许没有想到,他们颇具前瞻性的思想,正喻示了当今俄罗斯社会发展的不同面向。以托尔斯泰曾曾孙弗拉基米尔的理解,相比陀思妥耶夫斯基式的阴暗与痛苦,托尔斯泰守卫着人类基本的价值观,诸如爱情、友谊以及亲情。他对于人类提出的问题给予了积极的回答,因此他给出了更多的希望。

但托尔斯泰留给自己的,却未必是希望。奥地利小说家和传记作家斯蒂芬•茨威格,在其为托尔斯泰所做的传记中曾做过这样的表述:“作为一个始终具有善于观察并能看透事物本质的眼光的人,他肯定缺少一样东西,那就是属于自己的那一份幸福。”托尔斯泰也意识到,他不只是属于他自己,但他也未必是全然超越了自己的圣人。《最后一站》中有一个场景:在花园里,索菲娅转向桌边的客人们说:“你们认为他是基督耶稣,是不是?嗯,他不是。”实际上,托尔斯泰倾向于把自己塑造成一个农民的形象。他把自己的脸,描述成一张普通农民的脸。中年后的托尔斯泰穿农夫的衣服,以及农夫笨重的桦树皮做成的鞋,与年迈的马车夫一道出行,以致人们分辨不出哪一个是尊贵的伯爵,哪一个是卑微的马车夫。

托尔斯泰

托尔斯泰不可否认的是,托尔斯泰的身上也的确有那么一点“神启”之光,且不用说好的艺术家或多或少总是带有一点与神灵相通的性质,纵使自负如海明威,也对他只有敬慕和崇拜的份儿。然而,托尔斯泰在西方极受尊崇,在当下俄罗斯遭受一定程度上的冷遇,也同样是一个不争的事实。陀思妥耶夫斯基研究专家柳德米拉•萨拉斯齐娜感慨地说,“他很伟大,但他并不时髦。如今他所遭受的抵制,就像他当年对国家、军队以及教会的反对声一样激烈”。

有些人把原因归结为每个俄国孩子上学时都要读他的作品。现今,所有俄罗斯15岁左右的孩子都要学《战争与和平》,这是他们国家教学大纲的内容。在俄罗斯学校的课堂上,对托尔斯泰作品的理解,至今也没有跳出列宁对他带有强烈意识形态色彩的评价范畴,以至托尔斯泰之于俄罗斯,就像鲁迅之于中国,看似有着无处不在的影响力,但扮演的却通常是一个缺乏亲和力,似乎也不怎么讨人喜欢的形象。

弗拉基米尔表示了自己的无奈。他说,没有人能够忽略托尔斯泰是一位写出了伟大小说的作家,但人们并不知道如何对待他的观点。的确,在俄罗斯这样一个有着深厚东正教传统的国家,托尔斯泰多少有些无所适从。他曾因为小说《复活》以及他拥护基督教、无政府主义及和平主义的立场,在1901 年被逐出东正教教会。2001 年,东正教再次肯定了对托尔斯泰的驱逐,而保守的俄罗斯东正教人士甚至将托尔斯泰的作品列入了黑名单。

在《最后一站》联合制片人德里亚宾看来,俄罗斯对托尔斯泰的漠视,更多还是关乎饱经沧桑的历史与国家价值观的迷失。“然而,托尔斯泰给出了一个答案:在人道主义之前,重要的是现在的幸福。” 事实上,托尔斯泰之于俄罗斯的重要性,正如高尔基所说“不认识托尔斯泰,就不可能认识俄罗斯”,而眼下俄罗斯确有不少知识分子期待着俄罗斯社会尽快出现“托尔斯泰式的转向。”以此看,我们对托尔斯泰的认识不仅不应当宣告完成,而恰恰需要重新开始。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)