世界上有千万种语言,哪怕你像季羡林先生一样,通八国语言,能与八国联军站在街角骂街,久而久之你也会觉得不过如此。世界上有一种语言,能够穿越生死,那就是绘画的语言。哪怕他们癫狂,他们痴了,疯了,你也能在他们的作品面前感受到一种经过时间荡涤的力量,那一刻无论他们生前多么郁郁寡欢,死后多么声名鹊起,这一刻,你都能感受到他们当时的感受,足矣。

文|董惠贤

关于死亡与精神层面的探讨,当把这个议题上升到一个高度的时候,人人皆为唯心主义,而唯心主义最大的群体便是上帝的教徒们与拥护艺术的信徒们。事实而言,上帝是立体的艺术家,而艺术家则是平面的上帝,然而永远有这么一群不疯魔不成活的艺术家,要做立体的上帝,将全部的生命赌于迷幻的记忆中,于是,痴了,疯了,而后惊世才华成就了他们身后之名。

蒙克:疯了之后 终于明亮

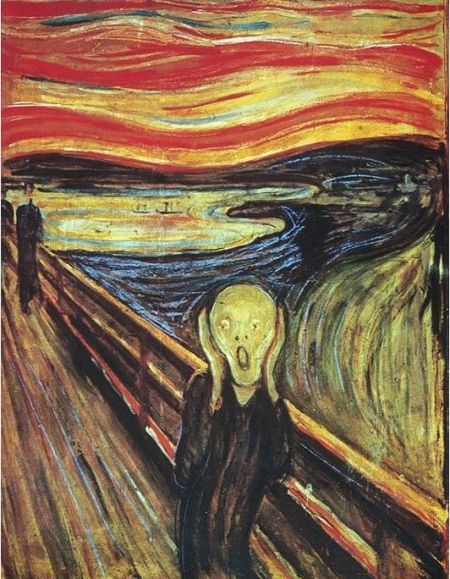

The Scream, 1893, Edvard Munch

The Scream, 1893, Edvard Munch世界上有这么两种人,一种人享受生活的乐趣记录生活的点点滴滴,从众主义,拿出来与世人共分享,隶属于小清新美学,泛滥于市场,他们算是商业社会的宠儿,归类于美学,却被艺术摒弃;另一种人,直面惨淡的人生,对于世界敏感多疑,厌世,滥情或是爱无能,像是这个世界的弃儿,不如说,是他们将这个世界抛在身后。

“作画对我来说是一种癔病,一种酩酊。癔病,使我不至于意志消沉,酩酊,正是我渴望的。”爱德华•蒙克如是说,然后创作了《卡尔约翰大街的夜晚》。他又说:“我要表现在晴朗的春里令人兴奋的节庆气氛。”前后话语完全矛盾冲突,但若看过他的《卡尔约翰大街的夜晚》,便不会因为这种看似矛盾的话语想要掌嘴。画中扭曲的人脸,焦虑横行,模糊的曲线,被放弃的边缘,一切都展现出了他痛彻入骨的幽默感。他曾说:“从我腐烂的躯体将会长出鲜花,我将在花丛中得到永恒。”凌厉直白,触目惊心。这位一身颓靡戾气的北欧画者写出了爱伦•坡式的话语,无关风月,只有袒露生命、直面死亡。

按照弗洛伊德的观点,成年后人的行为举止往往和幼年的经历有很大关系。爱德华•蒙克,他的生命便是在亲人的相继离世中度过,幼年丧母,跟随患有精神疾病、酗酒的父亲生活,十六岁丧父,后丧姐。人们时常说,上帝为你关上一扇门,便会为你开一扇窗,也曾有人笑谈,上帝为你关了一扇窗,也会顺便帮你把门锁上。后者对于蒙克的前半段生命来说,应该更为贴切。关于绘画的天赋,那便是符合前者的。

在蒙克深受印象派与偶像马奈的影响之后,加入“波西米亚风格”组织,二十岁,他开始学习弗洛伊德,从童年解剖自己的内心,于是他在早年创作阶段便创作了一幅作品《病孩》,观者若仔细看这幅画不难发现画中充满了蒙克对于生命的无限纠结。他不止一次创作这幅画,无数次涂改无数次填补,画中棕色头发的女孩躺在病床上,病恹恹苍白的脸无法看清五官,房间内大块的墨绿色与黑色交织,阴郁的房间充满着令人窒息的忧郁,身边的女人无力地靠在床边,世间最能打动人的无非是悲剧。

有些观点认为孩童的创造力远远大于成年人,这问题在艺术领域尤为突出。当人类还是孩童的时候,他们会没有“规则性”地去直视这个世界,草地是绿色的,天空是蓝色的,但是在孩童还没有被教导之前,他们不知道“绿”,“蓝”为何物。所以他们会更加认真的去观察这个世界,更加纯粹,他们的绘画中,也许草地就是黄色绿色相间,草地中有墨绿,有翠绿,甚至有果绿。天空不同的部分也会有不同的颜色。而往往这个时候,大人们会觉得幼稚,为何会有如此七彩的天空,却没有想过自己已经多久没有去观察天空了。回头看看,沈复的《浮生六记》中“余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫。”多么富有哲思与满满的怀念。所以印象派的流行与不朽是符合艺术发展的;然后后印象派出来了,梵高打着绘画中应该还有我的色彩再一次引发了流行;然后表现主义的蒙克出来了,他说:自然不只是你用眼睛所看到的一切,它还包括用灵魂才能看到的内在图像。所以我将不再画那些室内读报纸的男人和织毛衣的女人,我们应该画那些活着的人,他们呼吸,有感觉,遭受痛苦,并且相爱。这便是他们能在艺术史上留下烙印的原因,他们摒弃了成年人的“理所应当”,开始用眼睛去观察世界,用灵魂去感受世界。

用灵魂去感知世界,往往这样的人是敏感,或者说过于敏感的,而在社会中,在我们的眼里,极度与众不同便是有精神疾病。在很多人的印象之中,那个画出惊世之作——《呐喊》的蒙克,不过是一个凑巧成名的精神病患者。要说达•芬奇,大家一定明白他为何能画出《蒙娜丽莎的微笑》这样的不朽的作品,因为他不仅仅是一个艺术家,并且是一个杰出的科学家,自然学家,他深入研究人体结构,通过无数次的实验,分析后创作除了《蒙娜丽莎的微笑》;可是当谈到蒙克,许多人便会觉得他不过是一个幸运的精神病人,他的作品中看不出精细的推敲,他的作品无非是扭曲的脸与混乱的内心感受。因此,在1949—1979年间,好事家认为其作品是时代的垃圾而进行毁灭性的抨击,起初只是批判,到后来便是满满的恶意。所以艺术中只该有评论家,不该有好事家,评论家只对艺术发言,不去讨论画者的缺陷,而好事家是把姑嫂婆媳的嘁嘁喳喳搬到艺术上来,可每一个时代对于当代作品的讨论,叫嚣的最凶的,大抵是嘁嘁喳喳之辈。

如果观者被蒙克的状态所误导,那今天便借小文以为其正名。笔者有幸去到了挪威奥斯陆蒙克纪念馆,纪念馆中珍藏了蒙克的大量手稿。蒙克出生于医生家庭,父亲是一位知识渊博的军医,母亲也受过良好的艺术教育,蒙克从小便对于人体结构有所研究,若观者见过他的素描稿,便会发现一切传世之作都并非意外,而是在一次一次的尝试研究中树立起来。他的手稿大多是对人体头骨的研究,尽管他的画作并非写实主义,但是在他扭曲的颜色之下有大量的精准研究的支持。

事实上,蒙克正是通过他的大量创作而开启了他的情感部分,《病孩》与《呐喊》等,皆为他的内心情感宣泄,在艺术创作途中无意宣泄了自己巨大的精神能量,如弗洛伊德《梦的解析》所述,梦能够释放大量紧张、压抑的精神情绪。艺术家也通过创作来使自己恢复平和。蒙克在1908年终于精神分裂,若观者仔细将其作品细分,便会得知,他在精神分裂之时,得到了最大限度的精神自由,如巨大壁画《太阳》,《工人回家》等,与过去相比截然不同,他的画作开始明亮,畅快。无论美术史学家将怎么定义蒙克的创作分水岭,到最后,如果我们放弃“规则”,便会得知,疯了的他终于获得了精神上最好的慰借。

梵•高:人间怪胎 灵魂圣洁

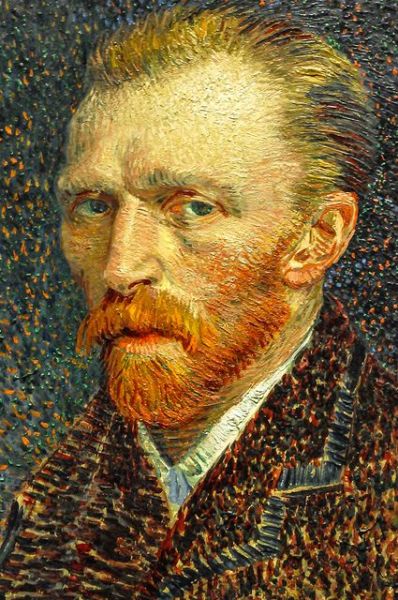

Self Portrait, 1887, Vincent van Gogh

Self Portrait, 1887, Vincent van Gogh木心先生曾经梳理过过艺术史中几对伟大的朋友关系,席勒与歌德是典范,至死不渝。1805年,歌德无意中在给席勒的新年贺信上写下“最后一年”,惊觉不对,换纸重写,信中无意中又出现了“我们两个之中,总有一个是最后一年”。席勒于那一年,卒。“歌德平时喜怒勿形色,唯得知席勒死讯,他双手掩面如女子般哭泣,后来说:“我一半的生命死去了。”木心先生对这样的朋友关系赞不绝口,文中时常表露出欣羡,难怪有人称先生是活在当代的理想主义希腊人。

人生能得这样一知己,实属幸运,可大多数人往往没有这样的福分,就像梵•高,当他到达法国阿尔的时候近乎疯狂,他爱上阿尔的一切,在等待高更到来之前,梵•高活在浪漫的理想国里,他情绪亢奋,用颜色描绘着阿尔的所有,《繁花盛开的果园》,《罗纳河畔的星夜》等,甚至用高更的笔法画了一幅《阿尔的女人》,在等待高更到来之前,他将房屋涂成了金黄色,一切都梦幻到无可挑剔。然后翘首以盼自己的朋友——高更到来。他将高更拉入他的理想国。艺术家都是理想主义者,都在乎形而上的精神,很多人将精神支柱作为艺术,事业,书本,情人。梵•高却将另一个极具个性的艺术家当作了精神支柱。但如同王家卫在《重庆森林》里絮絮叨叨的一般,了解一个人有什么用,人是会变的。

将两个个性鲜明的艺术家放在一起,就像将两匹优良的烈马放在一起,梵•高与高更生活了一段时间后就发生了剧烈的争执,从生活方式不合到思想观念相左,长期的冲突让这个金黄色的理想国瞬间崩溃,在混乱之中梵•高身体内潜藏的精神病发作,于是他割下了自己的耳朵,高更去了巴黎,而梵•高堕入了精神疾病中无法自拔。

这段时间瑞典哥德堡美术馆举办了一场关于梵•高和高更的展览。本次展览,以梵•高与高更画作风格的发展为主轴,两人的作品相对而放,好像全世界的大多数只记住了他们住在阿尔的短暂快乐时光,而忘记了他们的之间的纷争。值得一提的是,此次展览最后一幅画作,是弗朗西斯培根所画的梵•高,红绿交错,加上弗朗西斯独特的“撕裂人格”的绘画风格,让观者对于展览布置一切的赞同与反对都变得无关紧要,起码每一位观者都是笑着离开的。

其实,从梵•高的画作中可以看出他的精神问题,他总是情绪激动,如《向日葵》;也总是意志消弭,如《星夜》。在他写给弟弟提奥的信中便也可以看出一些端倪,他时常语气悲伤,并且具有自杀倾向,他曾借用福楼拜的话:天才就是长期的忍耐。不难看出他一直在忍耐生活,可是忍耐的最后往往伴随着毁灭性的爆发。梵•高的一位画家朋友纪约曼回忆他突然激动起来的情景时说:“他为了迫不及待地解释自己的看法,竟脱掉衣服,跪在地上,无论怎样也无法使他平静下来。”

因为其身后之名影响深远,每每当有人询问周遭你最爱的艺术家是谁,很多人都会迫不及待地回答:梵•高。时隔经年,我们都对其充满敬仰,可是在他生活的年代,所有人都嘲笑他为疯子,一个孤独的,失去了耳朵的,白痴。

“在我面对自然的时候,画画的欲望就会油然而生。”梵•高在自己的绘画中,像他的《向日葵》一般,梵•高就是生机勃勃,充满生命激情的太阳。他的画无所谓思想深度或者诗意,非要深谈实则无意,只是形象家,如同威廉•柯柏、德彪西一般,这类人一般可爱,单纯,善良,很好相处。走灵魂智力路线的艺术家却不好相处,他们挟灵智而令众生。就像陀思妥耶夫斯基《白痴》一书中的梅什金公爵,人人皆称之为白痴,但他像一个虚无主义者,站在玩弄灵智的群像之上,梵•高和他一样,被人看作怪胎,却拥有着圣洁的灵魂。

罗斯科:懂我的人 会在我的画前落泪

White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose), 1950,Mark Rothko

White Center (Yellow, Pink and Lavender on Rose), 1950,Mark Rothko谈到当代,很多人脑海中就浮现了各种画廊开幕酒会,鱼龙混杂,为了市场大家一脸讪笑,明明素昧平生却像相见恨晚。

真正的艺术家,是耐得住寂寞、守得住时间的。罗斯科,抑郁,疾病,酗酒,嗜药,在六十七岁时,他用切断静脉的方式简单地结束了自己的生命。谁曾想到,这样一位患有精神疾病的当代主义弃儿的作品入选了BBC十大世界最昂贵的画作,并且被苏富比印象派及现代艺术部国际联合主席David Norman评论为“第二次世界大战以后国际艺坛上伟大的画家,是突破以毕加索为主导的抽象派的先驱。”

很多人看到罗斯科的作品会觉得不知所云,会觉不服,这样的画作类似少儿绘画一般。但是仔细看看,他的色彩,每一幅皆为邻近色,从中可以看到明度,灰度,对比,这样的对比对于人类具有一定的心理暗示,并且非互补色,不会让人看到觉绝望崩溃。还有,他的作品之中充满了构成,塞尚的笔触与符号学神秘学让罗斯科神魂颠倒,他开始大量地运用康定斯基的点线面理论。

每每有人询问他画作的真谛之时,他都会保持沉默,主张“唯沉默见真意”,他拒绝与人沟通。但当有好事者将他归类于某些艺术类别中时,罗斯科才会开口辨别:我对色彩,构成关系以及许多其他的关系并没有兴趣……我唯一感兴趣的是表达人的基本情绪,悲剧的,狂喜的,毁灭的等等,许多人能在我的画前悲极而泣的事实表明,我的确传达出了人类的基本感情,能在我的画前落泪的人就会有和我在作画时所具有的同样的宗教体验。如果你只是被画上的色彩关系感动的话,你就没有抓住我艺术的核心。

就像贡布里希主张的,一个艺术家对你有没有价值,并非他有多大名声或者是他获得了市场的多少肯定,最主要的是你看了他的画有没有感觉。感觉,也是很难说的一个话题,当别人看到罗斯科的画都在笑,唯独你在角落哭,这也是一件寂寞的事情,但是不用担心,这种寂寞也不会持久,因为画者也是带着酒精与一张不会笑的抑郁的脸作完这幅画的。

世界上有千万种语言,哪怕你像季羡林先生一样,通八国语言,能与八国联军站在街角骂街,久而久之你也会觉得不过如此。世界上有一种语言,能够穿越生死,那就是绘画的语言。哪怕他们癫狂,他们痴了,疯了,你也能在他们的作品面前感受到一种经过时间荡涤的力量,那一刻无论他们生前多么郁郁寡欢,死后多么声名鹊起,这一刻,你都能感受到他们当时的感受,足矣。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)